畳のカビの水拭きは絶対NG!原因や見分け方・掃除方法を徹底解説!

ジメジメする梅雨の時期、気づくと畳にカビが生えていたなんてこと、ありませんか?実は住居環境やライフスタイルの変化などによって、以前よりも畳にカビが生えやすくなっているんです。布団を敷いたり、裸足で歩いたり。快適で落ち着く畳ですが、カビがあるとやっぱり使いたくなくなりますよね。そこで今回は畳にカビができる原因、カビの除去法や予防の方法をまとめてみました!これを読めば、いつも清潔な畳で、快適和ライフ間違いなし!

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

畳にカビができる原因とは?

適切なカビの除去法と予防法を学ぶためには、畳にカビが生えてしまう原因を理解することが大切です。原因を理解するためにも、まずカビが生えるメカニズムを見てみましょう。

畳にカビが生えるメカニズム

カビの胞子が空気中から畳に付着し、カビの発生条件を満たすことで畳の表面に繁殖します。

畳のカビは、初期段階では緑カビや青カビが多いです。そのカビを1ヶ月以上放置すると…黒カビや赤カビなど色々な種類のカビが繁殖してしまいます。

ちなみに、カビの種類はこちら。ご自身の家のカビと照らし合わせてみてくださいね!

特徴

緑カビ

畳表に多く生えるカビ。木材に広がると腐らせる。大量に吸い込むと健康被害の懸念

青カビ

一般的に食べ物につくカビ。ゴルゴンゾーラチーズのカビも青カビで健康への危害はないが、有害な緑カビとの区別が難しいので注意

白カビ

白くてふわふわしている。見た目は似てないが、多くの白カビは青カビと同じカビで無害。しかし一部有害なものも

黒カビ

黒いカビ。エアコンに繁殖すると、健康被害につながる可能性あり

赤カビ

食品につくことが多い。畳につくことはまれ

大量に有害なカビを吸い込むと、カビ毒や、さまざまな感染症、アレルギーになってしまう可能性があります。個人でカビを見分けるのは困難なため放置しておくなどということはおすすめしません。

畳にカビが生える原因

カビの発生条件は

・湿度(60%以上)

・空気

・養分

の4つの条件が揃ったときとされています。

特に注意すべきは湿度と温度です。例えば、雨の日には、洗濯物を部屋干ししますよね。その洗濯物の湿気もカビにとっては天国です。雨の日には換気もできず、室内に湿気がたまってしまうからです。

この、湿度と温度の条件がそろってしまうのは梅雨から夏場にかけて。この時期は特にカビに注意です!

天然イ草の畳は空気中のホコリを吸収付着し、湿気を調節する性質があります。新品のものほどその性質が強く、カビが発生・繁殖する傾向が強いんです!買ったばかりだからと気楽に考えてはだめなんですね!

ここからは畳にカビが生えてしまった際の対処法を詳しく説明します!

畳にカビが生えた際の対処法

畳のカビが軽度なのか、重度なのかによって対処法が異なります。

分類としては

・重度→黒カビや繁殖面積が広いカビ。

軽度のカビの場合

軽いカビの除去方法はふた通りあります。

・エタノールを使う方法

カビを落とす力の強さは、お酢<エタノールですので、お酢から試していくのがオススメです。

お酢を使う場合

お酢のニオイが気になるかもしれませんが、掃除の直後はお酢の匂いが残っていても、しばらくすると消えます。

また、お酢には除菌効果も期待できるんです。お酢であればすぐに用意できますし、すぐお掃除に取り掛れますね!

・マスク

・ゴム手袋

・布雑巾

・お酢

お酢を水で薄めます。バケツや桶を使いましょう。

水拭きをするときは畳目に沿って行いましょう。

畳は湿気に弱いので、最後にしっかり乾拭きをしましょう。

エタノールを使う場合

お酢よりもカビを落とす力が強いのがエタノール。

エタノールはアルコールよりも蒸発しやすいので、畳が湿気てしまう心配は不要です。

・マスク

・ゴム手袋

・(歯)ブラシ

・布雑巾

・掃除機

・エタノール

エタノールをスプレー容器に入れておきます。エタノールはネットではもちろん、近くの薬局でも購入できます。よく見かけるのは、無水エタノールと消毒用エタノールです。

おすすめ

[PR]

無水エタノールに消毒作用はありません。カビとりに使用するには、希釈する必要があります。エタノール:水=3:7で薄めましょう。希釈した液をスプレー容器に入れて使います。

おすすめ

[PR]

こちらのエタノールは消毒用ですが、スプレー容器に入っているのですぐにカビとりに使えます!畳の掃除だけでなく、消毒にも使えるので便利ですね。

すこし高めの位置からスプレーしましょう。

カビが気になるところにエタノールをスプレーしたら、歯ブラシでこすっていきます。

歯ブラシの代わりに、たわしなどを使ってもOK。畳を傷めないように、優しくこすりましょう。

落としたカビなどの汚れを掃除機で吸い取ります。掃除機は本体を手で持ち上げて使いましょう。畳の目に沿って掃除機をかけてくださいね。

掃除機で汚れを吸い取ったら、エタノールで除菌します。これでカビが発生しにくくなります。

いくらエタノールが蒸発しやすいとはいえ、スプレーしたまま放置するのは畳によくありません。

最後にしっかり乾拭きをしましょう。この時も畳目に沿って拭いてくださいね。他のスプレータイプもおすすめです。

おすすめ

[PR]

ここまでが軽いカビに対処する方法です。カビが気になったとき、すぐに掃除をすればカビの発生・繁殖をある程度は抑えることができます。

重度の場合

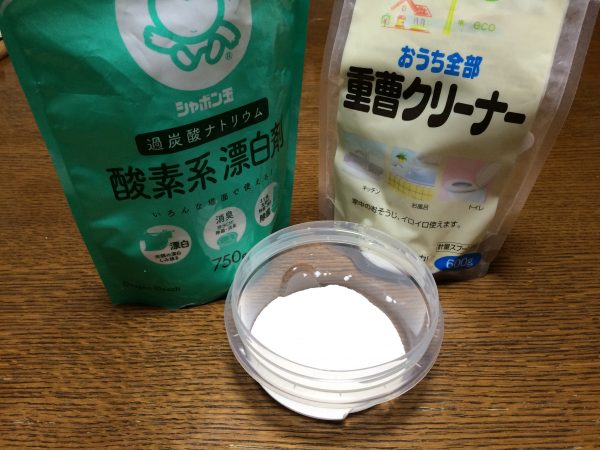

重度のカビはエタノールを使っても取り除くことができません。洗浄力の高い酵素系漂白剤と重曹を利用しましょう。

重曹と酸素系漂白剤を使うと畳が変色する可能性が高いです。

どの程度変色するのを確かめる場合には、畳の端の目立たないところにペーストをつけて様子を見ましょう。

・マスク

・ゴム手袋

・布雑巾

・綿棒

・重曹

まずは重曹と酸素系漂白剤を1:1で混ぜ、水を少量加えてペースト状にします。ペーストは畳に直接つけるので、水は少なめにしましょう。使いやすい硬さに調節してくださいね。

畳のカビが気になる部分にペーストを塗っていきます。それ以外の部分には、ペーストをつけない方が良いため、綿棒などを使って塗るのがおすすめです。

固く絞った雑巾でペーストを拭き取ります。叩くようにするときれいにとれます。畳に重曹や漂白剤が残っていると畳が傷みます。しっかり拭き取りましょう。

最後に乾拭きをしましょう。

・漂白剤の臭いが残っている場合には、「固く絞った雑巾で拭く→乾拭きする」を何度か繰り返しましょう。

・畳が変色するのは避けたい!という場合には畳を室外に出して、掃除をするのもおすすめです。

・3、4日は日陰で乾燥させるのがベスト。

臭いが取れない場合

アレルゲンになったり畳を劣化させるカビですが、単純に臭いも気になりますよね。このカビの臭いには重曹を使ってみましょう。

エタノールや重曹を使ってお掃除をすれば一緒に臭いも取れるとは思いますが、それでも取れないとき、重曹を空瓶など小さな容器に入れて部屋に置いてみてください。

臭いだけでなく、湿気の対策にもなります。

畳にカビが生えたときにやるべきことをプロに聞いてみた

お酢、エタノール、重曹×酸素系漂白剤などを使って、畳に生えたカビを落とす方法を紹介してきました!

果たしてこの方法は、畳の張替えを行なっているプロから見ても正しいものなのか…?気になったので質問してきましたよ!

畳の張替え(表替え)のプロに「畳にカビが生えてしまったらどうすればいいですか?自分で何かできることはありますか?」と聞いてみました!たくさんの回答の中から一部を紹介します!

柳瀬畳内装さん(新潟県)

しあわせ畳さん(東京都)

畳に生えたカビをお掃除するときには、やはり掃除機をかける前に、拭き掃除をする必要があるようですね!

カビが生える原因は、湿気。お掃除が終わったら、しっかり部屋を乾燥させましょう!

また、畳の内部からカビが生えていると、自分では対処しきれないとの意見も。お掃除をしても、すぐにカビが生えてしまうようなら、畳の交換をしたほうが良いかもしれませんね。

しかし素人が畳を張り替えるのは至難の業。多くの時間と労力を費やしてしまいます。

そこで畳の張り替えをプロにお願いしてみませんか?ユアマイスターは利用者様とハウスクリーニングのプロをマッチングするプラットフォームです。ご自身のご要望にフィットする畳の張替えのプロも見つかるはずです。畳の張り替えを依頼できるプロはこちらからご覧ください。

あわせて読みたい

畳にカビが生えた際のNG行為

畳は意外と繊細な床材です。掃除するときにも、やってはいけないことがあります。

水分を多く含んだ雑巾での水拭き

水拭きをするときには注意が必要です。水分を多く含んだ雑巾で水拭きをすると、畳の水分を吸収する性質により、かえってカビの原因になります。水拭きをするときには、硬く絞った雑巾を使いましょう。

畳を叩いて拭く

カビが生えているところを叩いてはいけません。カビが周囲に飛び散りますし、畳の目の奥にカビが入り込む原因にもなります。カビはすぐに周りに飛び散りますから、お掃除の際には十分注意してください!

拭き掃除前にカビを掃除機で吸う

掃除機は吸い込んだ汚れは機内に溜めるのですが、空気は排出してしまうのです。なので、カビくらい小さい粒子になるとその排出される空気に乗ってむしろ拡散してしまいます。目で見えるカビもあるかと思いますが、そこはグッと我慢して、酢やエタノールで取り除きましょう。

畳にカビを生やさない予防法

畳のカビをきれいにしたら、その状態を長持ちさせたいですよね。そこで、畳にカビができないようにする方法を紹介したいと思います。カビの発生・繁殖を抑えるために大事なのは湿度を抑えることです。

風通しを良くする

カビを防止するためには部屋の風通しをよくする必要があります。晴れた日には窓を開けて空気を入れ替えましょう。また、タンスなどの大きな家具は風通しを悪くします。家具を置くときには、壁との間に隙間をあけるようにすると良いですね。

エアコンの除湿機能を使う

エアコンの除湿機能(ドライ)を利用することでも、湿度を抑えることができます。同時に扇風機を使うのも効果的です。特に掃除をした後などは、除湿機能で乾燥させるのがおすすめです。

畳の下に防湿シートを敷く

建物の床下からの湿気が原因で、カビが発生するケースもあります。この場合、畳の下に防湿シートを敷くなどの対策をしましょう。それだけでも、カビを防止できます。また、畳の上に新聞紙を置くだけでも吸湿効果が期待できます。雨の日や梅雨の時期にぜひやってみてください!

お酢をスプレーする

1週間に1度、畳をお酢でスプレーしてから乾拭きしましょう。お酢は除菌作用があるため、畳のカビ予防につながります。また、汚れを浮かせる作用もあるので、除菌と同時にシミや汚れに対する対策にもなります。お酢のニオイが苦手な方は水500mlにクエン酸小さじ2を混ぜたクエン酸スプレーで代用しても大丈夫ですよ。

畳替えして半年以内の新しい畳の場合、お酢を使うと変色をしてしまう可能性があります。

畳を使う

畳を使わないと、汚れが付着したまま蓄積してしまい、カビが生えることがあるので、畳をよく使うようにしましょう。靴下を履かずに裸足で歩くと皮脂により畳の表面がコーティングされると言われていますが、皮脂そのものがカビの餌にもなりかねません。やはりこまめに掃除したいですね。

洗濯物の部屋干しは避ける

洗濯物の部屋干しをすると、部屋の湿度が高くなりカビが生えやすくなります。なるべく室外で干すか、部屋干しするなら畳の部屋は避けるようにしましょう。

まとめ

畳のカビについて、原因から対処法、予防法までを解説しましたカビの度合いによって取るべき対処方法が異なりましたね。プロの力を借りて、畳を張り替えてしまうという方法もあります。ご自身に合った方法で、畳を快適に使いましょう!

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してください。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がYOURMYSTAR STYLEに還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。