傘の修理は市販の部品で簡単にできる!捨てる前に自分で直すコツ

お気に入りの傘が壊れたらどうしますか?大事にしてないビニール傘などは、骨が折れても「あー壊れたか」程度かもしれませんね。しかし、傘は「修理する」という選択肢もあります。傘の種類によってはできないこともありますが、自分で修理できる傘の種類と使う部品について紹介します!

目次

傘は自分で修理できる?

結論から言うと、傘は自分で修理できます。しかし、特殊なパーツが使用されていたり、専門家でなければ直せない複雑な構造になっている場合も。つまり、自分で修理できる傘とできない傘があるのです。

特殊な形状をしてる傘は素人に修理できないので、おとなしく専門家に任せるか、買い替えてしまった方がいいですね。例えば、こういう傘は自分で修理するのは難しいです。

おすすめ

[PR]

傘を閉じると、あら不思議。差しているときには内側になっている部分が傘を閉じたときには外側になる、逆開き傘と呼ばれるタイプの傘です。水滴が落ちにくくて、狭いところでも傘が差しやすいんですよ。傘の内側と外側で鮮やかな2色が楽しめるのも魅力的です。

こんな傘とか、どうあがいても無理です。閉じた状態が逆さまとかどうなってんねんって話なので。

おすすめ

[PR]

火山灰や雨、風、雪などさまざまなものからあなたの身を守ってくれるちょっと特殊な形をした傘です。火山灰よけができる傘だから、桜島ファイヤーっていう名前なんですね。深張りですが透明ビニール生地で、視界も良好です。これぐらい傘として常識的な形なら修理できるかもしれません。

竹ひごの番傘とかぜったい無理ですよ!そんなお気に入りの傘ならなおさら、修理のプロに頼んだ方がいいでしょう。

プロに頼む場合のお値段は、傘の状態にもよりますが1,000円~3,000円程度で直すことができます。傘の修理のプロを探せるユアマイスターでは、ネット上で簡単に料金見積もりを出すことができます!

まずは気になる修理料金を確認してみてから、プロに頼むか自分で直すか決めてみても良いですね。

詳しくはこちらをチェック

修理前に直したい部分の名前を把握しよう!

修理する前に、一体どの部分を直す必要があるのか確認しておきたいところ。普段日常的に使っている傘ですが、部位の名前や部品なんて全く分かりませんよね。交換するための新しい部品を注文する場合もあるので、名称は一応覚えておきましょう。

1の先端部にことは、『石突き』と呼びます。

2は、露ができる先っちょで『つゆさき』です。

受け止めた雨がしたたる部分ですね。

3はそのまま、傘の骨が繋がる部分だから骨格になぞらえて『関節』。

4は、よく呼ばれる通り、傘の『骨』ですね。

5は、傘の布なんだから『傘布』……ってこれ説明いります?

部品の名前を覚えたところで、さっそく修理の準備にかかりましょう。新しい部品と交換する必要がある場合は、ネットやホームセンターで購入してくださいね!店舗にもよりますが、100円ショップにも傘修理キットが売られているみたいです。

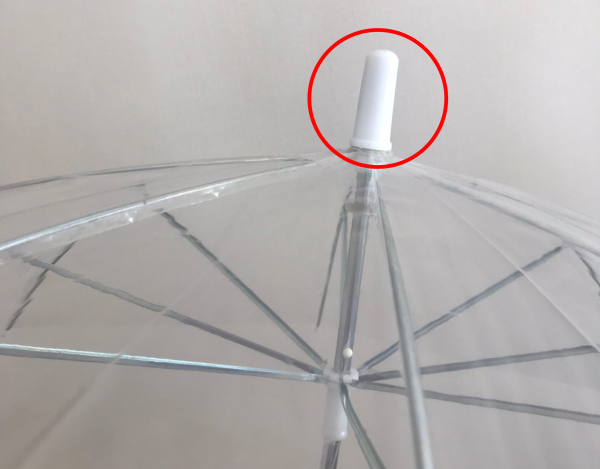

傘の石突きの修理

まずは石突き(いしづき)の直し方。ちなみに石突きは、傘の先っちょのことですよ。石ころでゴルフするとこ(しません)です。

画像の中の丸がついているところです。割れてたりしたら危ないですからね、取り替えることもあるでしょう。部品を買ってきて、それをはめ込むだけ。

石づきの種類としては、ネジ式と突き刺してある2つ。一体化してたりする特殊な形状もありますが、そういうのを自分で交換するのは難しいでしょう。購入する際には、必ず同じタイプ・サイズのものを用意しなきゃいけませんが、色や長さは無視して大丈夫。接続部さえ同じなら、問題ないわけです。

ちなみに、石突きのパーツはこのような感じで販売されていますよ。

おすすめ

[PR]

・石づきのパーツ(必要な場合)

傘先端の1番外側についているパーツを外し、その内側にある「心棒」と呼ばれる芯が見える状態にします。

パーツを取り外したら、心棒に接着剤を塗っていきます。接着剤はボンドや瞬間接着剤がオススメ。

傘の先端がぐらぐらしているのを直すのが目的あれば、1で取り外した元のパーツを心棒にかぶせます。先端が劣化または破損し、取り換える必要がある場合は、新しい先端パーツを心棒にかぶせます。奥まで入れてしっかり固定するのがポイント。接着剤が乾けば完了です♪

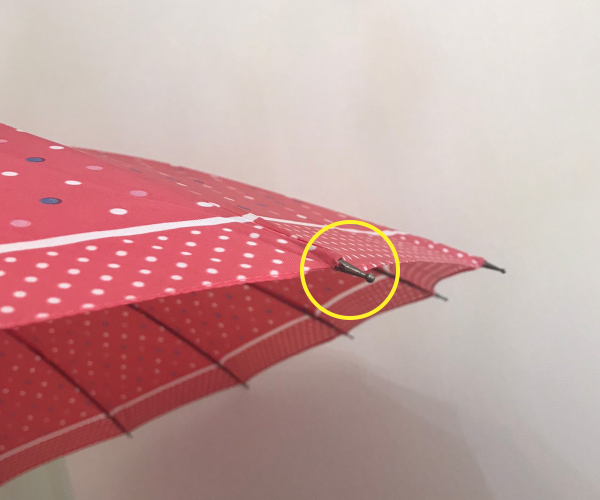

傘のつゆさきの修理

続いてはつゆさきの修理です。あそこですよ、傘ふり回したら水滴が吹っ飛んでいくとこ。

はい、ここのことですよ。作りの簡単な傘を使っていると、案外すぐ壊れるんですよね。ちょっと面倒な手順になりますが、一応直せるのでご安心を。

つゆさきの修理は、ざっくり説明すると「新しいつゆさきのパーツを傘布に縫い付ける」作業のこと。なので針と糸を用意してくださいね。つゆさきのパーツはこんな感じで販売されていますよ。

おすすめ

[PR]

ゴールド、シルバー、ブロンズの3色のラインナップです。いざという時のために全カラー揃えておくのも良いでしょう。

・丈夫な糸(ロウを引いた糸が好ましい)

・縫い針

糸は丈夫なものを用意してください。ワックスコードと呼ばれるような裁縫に使うもので、濡れる程度は問題ないやつじゃないといけません。

古いつゆさきを本体から取り外していきます。傘の骨と分離できるので、グッと引っぱって外しましょう。縫い付けられていたら切り離してください。

角になってる部分の傘布(つゆ先が引っ付いてたとこです)を傘の内側に向かって、だいたい3〜4ミリぐらい折ってください。どれくらい折るかは、傘のサイズにもよります。ちなみになぜ折るかというと、布を折りたたんだ部分につゆさきを縫い付けるためです。

傘の内側(さっき折り込んだ部分の上)につゆさきをのせて、針で縫い付けていきます。つゆさきに空いている穴を折り目に重ねたとき、他とだいたい同じ出っ張り具合になる位置につけられればベストです!つゆさきが固定されたら、内側で玉留めして完成です。

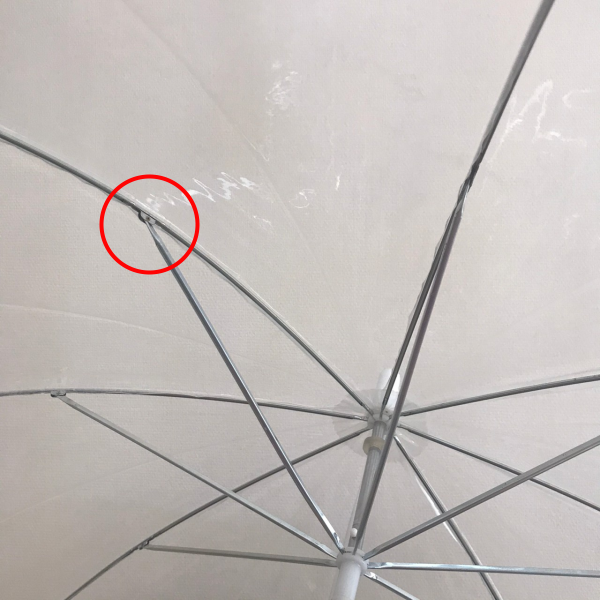

傘の折れた関節の修理

お次は折れてしまった関節の修理方法。「関節ってどこの部分よ!?」って思う方もいるかもしれませんが、安心してください。

上の画像の丸がついている部分が関節です。ざっくり説明すると、傘を開け閉めする時に機能する部分ですね。

アップにしてみるとこんな感じ。

関節を直す時には、

「関節のつなぎ目が折れた(親骨側を補修する)」場合と、

「受け骨の先が破損した(受け骨側を補修する)」場合の

2パターンの修理法があるので注意してくださいね。

・親骨…傘布を固定している外側の骨のこと

・受け骨…傘を開閉する時に使われる内側の骨。親骨を支えている。

どちらの場合でも、関節が折れた時は、専用の補強部品を使うことになります。

関節のつなぎ目が折れた場合

傘の開閉を支える連結部……T字?みたいになってるところが壊れてる時のはなしです。覚えづらい場合は、骨と骨の繋ぎ目が折れてしまった時の修理方法と考えておけばOKです。

主に使うのは、この部品です。

おすすめ

[PR]

壊れた傘を直すための「傘職人」シリーズの親骨用。シルバーと黒の2色あるので、お好きな方を選んでくださいね。また、サイズも小さいものと大きいものがあります。傘骨が細いものには小さい方、傘骨が太いものには大きいものを買ってください。

・間接爪

・針金もしくはハトメ

・ニッパー

まずは親骨と受け骨を留めているパーツ「ハトメ」を取り外しましょう。受け骨の穴に固定されている小さいパーツのことですよ。ハトメがすでに取れている、もしくは破損している場合はそのままで大丈夫。

次に、古い関節部分を外していきましょう。骨接ぎ用のパーツを外側からセットし、穴がぴったりはまる場所に来るようにします。

パーツには、本体と固定するための爪部分がついているので、ペンチでしっかり折り込んで、骨に固定します。

接続部の穴を合わせ、その穴に針金/ハトメを通して固定していきます。針金の場合、2回ほど通して、最後は1cmぐらいねじって留めます。ねじったら、針金が危なくないように織り込みましょう。

「ハトメ」と呼ばれる接続部を固定する部品を使う場合は、ハトメを穴に通した後、ペンチで強く抑えて固定しましょう。

受け骨の先が破損した場合

お次は、受け骨そのものが折れてしまうなどして、関節が機能しなくなった場合の対処法です。この場合は、「関節のつなぎ目が折れた」時と違い、関節部のパーツそのものは壊れていないので取り換える必要がありません。したがって、破損してしまった受け骨を保護するパーツを使用していきます。

おすすめ

[PR]

壊れた傘を直すための「傘職人」シリーズの受骨用。シルバーと黒の2色あります。また、こちらも小さいサイズのものと大きいものがあります。傘骨が細いものには小さい方、傘骨が太いものには大きいものを買ってくださいね。

・間接爪

・針金もしくはハトメ

・ニッパー

まずは関節部の留め具になっているパーツ「ハトメ」を取り外しましょう。折れてしまった受け骨が関節部の内部に入り込んでしまっている場合は、それも取り除いてくださいね。

折れてしまった骨は邪魔になるので切断してしまいます。関節と繋がる部分だけ残しておけばいいので、バチンといっちゃいましょう。

折れた箇所をカバーするように、パーツをかぶせていきます。この時、他の骨と長さがなるべく合うようにセットすると良いですよ。場所が決まったら、骨を巻くようにパーツの爪を折り曲げて、骨に固定します。

新しく取り付けた受け骨の先端と、関節部のパーツには穴がついています。この2つの穴をそろえ、重ねたら、針金かハトメを穴にとおして固定していきましょう。針金は穴に2回ほど通して、最後はねじって留めます。ねじるのは1cmくらいでいいでしょう。

接続部を固定する部品「ハトメ」を使う場合は、ハトメを穴に通した後、ペンチで強く抑えて固定しましょう。関節部の直し方は折り畳み傘でも同じなので、サイズをさがして試してみてくださいね。

傘の折れた骨の修理

お次は折れた骨の修理方法。関節の直し方とかなり似てるのですが、部品がちょっと違うので、そこは解説しておきましょう。

使うパーツはこちら。

おすすめ

[PR]

傘を直すための「傘職人」シリーズの「四ツ爪」というもの。こちらは関節の修理に使ったものに穴が空いていないタイプで、骨が折れたところを補強するためのものです。シルバーと黒の2色、そしてサイズも小さいものと大きいものがあるので選んでくださいね。

同じシリーズで、三ツ爪というものでも大丈夫です。ちなみに、四ツ爪と三ツ爪の違いは、爪の間隔。親骨の破損部分によって、付けやすい方を選ぶのが一般的ですよ。

・四ツ爪または三ツ爪

・針金もしくはハトメ

骨の曲がっている部分を、折れないように慎重に伸ばしていきます。

折れた部分に沿わせるように、パーツを外側からセットしていきます。この時、骨折した部分が中央にくるようにパーツをかぶせるのがポイントです!もし骨の変形がひどくて入り切らない場合は、変形した部分だけ切除してしまいましょう。

パーツを固定する場所が決まったら、骨に巻き付けるように爪を折り曲げていきます。骨にパーツがしっかりと取り付けられたら修理完了です。

傘の生地が破れていた時の修理

さて、次は傘布が破れてしまった時の対処法です。

こんな感じで、傘の骨が折れたはずみで傘布も破けてしまった…なんてこともありますよね。ですが、何も難しいことはないので、安心してくださいね。今どきは、ナイロンシートなどという便利なものがあるのです。

おすすめ

[PR]

カギザキ・破れ・穴あきなどの補修・補強に使えるナイロンシート。透明タイプです。片面接着のシールタイプで、切って貼ればいいだけなので楽ちん。破れの補修って意外と簡単にできちゃうんですねえ。シールだと不安なら、アイロン接着のタイプもありますよ。

・はさみ

似た生地・似た色の補修シートを、ほどよい大きさに切って貼り付けるだけです。内側から貼付ければさほど目立たないでしょう。ただ、ふと見上げた時に「あ、破れてんな」と思うことにはなりますが…。もしそれで憂鬱になるなら、ステッカーでも貼っておきましょう。

ちょうど良いサイズの部品がない時の対処法

ここまで、壊れた傘を自分で修理する方法を紹介してきましたが、修理する以前に「部品のサイズが合わない」ということもありますよね。しかし、サイズが違っては修理ができません。例えば、傘の関節や骨は、部品が金属だから、骨のサイズに合った部品がないと修理ができないんですよ。

そこで、「サイズの合う部品がないけれど、どうしても自分で直したい!」というときだけ使える荒技をお教えします。失敗しても自己責任でお願いします!

・接着剤

大きめの部品を使って、手順に従って一旦修理します。

サイズが合わないところに、糸をぐるぐる巻きつけてください。だいたい固定されたな、くらいでOK。糸の端は結ばずに切っちゃいましょう。

薄ーく接着剤をぐるっとつけて、そのまま乾かします。糸をむすんだら太くなっちゃうので、接着剤で解けないようにするんです。糸の太さを変えて調整しましょうね。

便利な修理セットで丸ごと解決

なんか色々聞いたけど、めんどくさい!もっと手っ取り早い方法はないのか!?というあなたにオススメのアイテム、あります。

何度も傘を壊しちゃう人には修理セット

おすすめ

[PR]

安いから買いかえると言っても、700円ぐらいはするじゃないですか。そう考えると、傘は修理して使った方がいいですよね!安い修理セットなら、ホームセンターで300円程度で購入することができます。中には上級者キットもありますが、まずは一番お手頃な修理セットを試してみてください!

まとめ

部品頼りな割には面倒が多そうだと思うかもしれませんが、それほどではありません。大変なのは、使えるパーツをさがすところですからね。壊れるたびに新しいの買ってたらキリがありませんし、憶えておくといいですよ。いくら大事に使っていても相手は大自然、壊れる物は壊れるのです。

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してださい。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がYOURMYSTAR STYLEに還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。