靴クリーニングの職人技!革靴の傷・シミ・色落ちをなかったことに!

みなさんも一足くらい持っていませんか?

「惜しい」靴。

少しキズや汚れが入っていて、履こうにもなんとなく気が進まない。

でも、捨てるにはもったいない。

そんな惜しい靴。

みなさんならどうしますか?

履かないなら持っていても仕方がないし、捨てるしかないのでは?と思う方もいると思います。

でも、そうではありません。

忘れていませんか?「使い続ける」という選択肢があること。

それが、プロによる靴のクリーニングと、色補修。

靴にしみついた汚れを落とし、キズや色落ちしている部分に色を入れて美しくする技術です。

今回、汚れやキズのついてしまった革素材の靴をキレイにする、靴クリーニング・色補修のプロの技術を取材してきました!

目次

靴の補修について

惜しい靴を、もう一度、美しくよみがえらせるためのプロによるお手入れには、いくつか種類があります。

修理

とれてしまったリフト部分(ヒールの先端のゴム部分)や、摩耗したハーフソール部分(靴の前底部分)を新しいものに交換するなど、傷んだところを直すこと。

クリーニング(クレンジング)

汚れや染みのついた靴を水洗いすることで、汚れを落とすこと。

その後、革を保湿するための保湿剤につけることで乾燥するのを防ぎ、つるつるの仕上がりに。

色補修

革表面の色を塗り直すことによって、革の色あせや表面の細かい傷などをキレイにすること。

ハケを使って革の表面に再び色をのせていく。

この中で今回、焦点を当てているのが、クリーニングと色補修。

プロならではの技が満載です。

また、最後に「リフト交換」と「ハーフソール交換」の修理例を紹介します。

今回のクリーニング・色補修は…

今回、靴のクリーニングと色補修をお願いしたのは、二子玉川 美靴工房(ふたこたまがわ びかこうぼう)の紺野さん、保科さん。

一番左にいらっしゃるのが紺野さん、真ん中にいらっしゃるのが保科さんです。

二子玉川にあるお店は、落ち着いていておしゃれなインテリアで、気軽に入りやすい雰囲気。

鞄だけでなく、靴や財布など革製品全般の修理やクリーニング、色補修も行う、革製品補修のオールラウンダーのような職人さんです。

美靴工房さんでは、革製品のクリーニングや色補修をする際に、独自で配合された溶剤を使っています。

修理の工程や色補修の技術を生み出すのに、8年もの歳月をかけたそうです。

革製品を美しくよみがえらせることへの強いこだわりと情熱を感じます。

普段、「職人さん」と聞くと、なんとなく男性の方が思い浮かぶかもしれません。

でも、美靴工房さんは、職人さん全員が女性の方。

白衣の汚れ具合に、修理というお仕事の大変さを感じます。

女性の方は、鞄や靴の仕上がりについて相談しやすいかもしれませんね。

今回、靴クリーニングをお願いしたのは、紺野さん。

革製品のクリーニング全般を担当されています。

色補修は、革製品の色補修を担当されている保科さんにお願いしました。

今回、靴クリーニング・色補修をお願いした靴はこちら。

パッと見は、高級感のある婦人靴、という感じです。

でも、よく見ると、つま先部分の色が剥げてしまっていて、かかと部分にもキズがあります。

つま先部分は、完全に色が剥げて、白くなってしまっていますね。

このつま先が、どのように直っていくのでしょうか?

色が落ちてしまったつま先部分だけでなく、全体的な色あせも、色補修をすることでキレイな状態にしていきます。

キレイな色になっていく様子が楽しみです。

靴のクリーニング・色補修の流れ

はじめに、靴のクリーニングと色補修について流れをご説明します。

靴クリーニングの流れは、こちら。

1. 風で細かいゴミやホコリを吹き飛ばす

2. ブラシで土など表面の汚れを落とす

3. ブラシに溶剤をつけて全体をこする

4. 保湿剤につける

5. 水分を飛ばして乾かす

ここまでで、靴クリーニングはできました。

クリーニングだけでも、かなりたくさんの工程がありますね。

クリーニングだけの場合は、これで完了です。

ここから、靴の色補修に入ります。

6. 下地剤を塗る

7. ソール部分をマスキング

マスキングまでが色補修の下準備。

いよいよ色を入れていきます。

8. 色資材を調合する

9. ハケで色を入れる

10. 乾燥させる

これで、色補修も完了。

自分で色補修をするときに難しいことの1つは、色を合わせること。

色を入れたところだけ周りから浮いてしまっては、キズは隠せてもまた履きたいという気持ちにはなれませんよね。

プロは、修理したことに気づかないくらい、自然な仕上がりにすることができます。

それではプロによる、靴を美しくする作業、ぜひともご覧あれ。

靴の汚れをきれいに落とすクリーニング

お客様から預かった状態の靴は、外側にも内側にもかなり汚れがたまっています。

そこで、まずは丸ごと洗っていきます。

専用の機械ではなく、お家のキッチンにあるようなシンクで洗うというのは、少し意外ですね。

1. 風で細かいゴミやほこりを吹き飛ばす

靴の中には、細かいゴミやほこりがたくさんたまっている状態です。

そのため、水洗いをする前に、細かいゴミやほこりを飛ばします。

エアーと呼ばれる、風の出る機械を鞄の中に吹き付けていきます。

「靴の中にはほこりの他にも、ペットを飼っていらっしゃる方のものであれば、毛などがかなり入っていることが多いです。これを洗う前にしっかり吹き飛ばします。」

このエアーという機械、かなりの風圧でシューっという音がします。

この風の勢いで、通常ではかきだすのが難しい靴の内側のほこりを取り除きます。

2. ブラシで土など表面の汚れを落とす

ゴミやほこりをあらかた吹き飛ばしたら、表面の汚れを専用のブラシで落とします。

「この靴は、比較的キレイなほうですが、中には土がついている場合もあります。地面に接地する部分は、衛生的なことを考えても、必ず最初に表面の汚れを落とします。」

靴の裏の汚れがしっかり落ちるように、ブラシでゴシゴシこすります。

3. ブラシに溶剤をつけて全体をこする

表面の汚れを落としたら、溶剤につけてしっかり洗っていきます。

革製品を洗うときに使う液体は、美靴工房さんが独自に配合した溶剤。

ブラシをこの溶剤にジャブジャブとつけて、靴をゴシゴシ洗っていきます。

革表面のコーティングを傷つけないようにやさしく。

「豚のブラシは、柔らかく、革を傷めることがないので使っています。溶剤は、スムース革、起毛素材、キャンバス地など、生地の種類によってそれぞれに合う溶剤を使っています。この靴はスムース革ですので、スムース革用のものを使います。」

柔らかいブラシ、と素材に合った溶剤。プロならではの道具ですね。

表面も内側も、ブラシでしっかりとこすって汚れを落としていきます。

一般的には、機械による洗浄という方法もあるものの、美靴工房さんは人間の手でブラシで洗っていくという方法にこだわりを持っています。

「超音波による革の洗浄などもありますが、革製品は非常にデリケート。人間の手であれば感覚で調整できるため、革を傷めることなく優しく洗えます。」

かかと部分も、かかとの形に添ってしっかりとブラシでこすっていきます。

4. 歯ブラシで靴の内側をこする

外側が溶剤でキレイに洗えたら、次は靴の内側です。

ここで登場するのが、歯ブラシ。

「婦人靴に多い、先の細い靴は内側の汚れをかきだすのが難しいため、歯ブラシが重宝しています。」

歯ブラシで、中にたまった汚れをがしがしとかきだしていきます。

「靴は、外側の汚れを気になさるという方が多いと思いますが、靴は立体的ですので汚れは中にたまりやすいです。日常的にお手入れをしてホコリなどをかきださないと、汚れがたまってしまいます。」

ブラシで汚れを落としきったら、水で溶剤をしっかり洗い流します。

ここまでが、洗う工程。

このあとは革製品ならではの特別ケアです。

5. 保湿剤につける

洗い終わったら、靴を丸ごと保湿剤につけます。

この保湿剤も美靴工房さんが独自に配合されているもの。

ラノリンと呼ばれる羊の毛の油などが含まれている保湿剤で、いわば革の栄養剤です。

「この工程がとても大事。革には必要な油分があります。水洗いをすることで、革に必要な油も一緒に落としてしまうため、このまま乾かすと革はパリパリに乾燥してしまいます。女性の肌が保湿させることでお化粧がのりやすくなるように、革もしっとりさせることでこの後の色補修の際に色がのりやすくなります。」

保湿剤にしっかりとつけることで、靴の表面にうるおいがでます。

6. 水分を飛ばして乾かす

保湿剤につけ終わったら、水分を飛ばして乾かします。

まずは、ごく普通のタオルでゴシゴシ拭きます。

続いて、さきほどゴミを飛ばしたエアーという機械で、全体の水分を飛ばしていきます。

シューっと、かかと、つま先、内側など細かいところにも全てに風をあてます。

ゴミのたまりやすい、内側もすっきりしました。

そして、保湿剤につけたことで表面もしっとりした状態。

このあと、一定の温度で空気を対流させている特殊な部屋で、洗った後の靴を1日ほどおいて乾かします。

「革って水洗いできるの!?と思うかもしれません。確かに、合っていない溶剤を使ったり、乾かすときに熱を当てすぎたりすると、形が崩れてしまうことも。でも独自にブレンドした溶剤を使って、乾かす温度や速度を適当なものにすることで、革を傷めることなく洗うことができます。」

クリーニングの工程には、プロだからこその道具や技がかなり見られますね。

ゴミを吹き飛ばす機械。

独自の溶剤。

革を傷つけずにキレイに洗う豚毛のブラシ。

そして、革製品を乾燥させないために不可欠な保湿剤。

ただ「洗う」ということにも、かなりの技術を要するのが革の靴クリーニングなのです。

靴のキズをきれいにする色補修

色補修をする際には、必ず先ほどの靴クリーニングを行います。

汚れを落として、しっとりさせることが色補修にはマストなのです。

クリーニング後、乾いた状態から色補修、スタートです。

1. 下地剤を塗る

まずは靴の表面に下地剤を塗っておきます。

そうすることで、色の発色をよくしたり、色を浸透させやすくしたりします。

「靴の場合は、鞄よりも汚れやダメージが激しいので、クリーニングで汚れやカビの除去などをしっかりやっておかないと、色補修の際にキレイに色をのせる、ということができないので、色補修をする前の準備に時間をかけます。」

2. ソール部分をマスキング

靴の裏側のソール部分に、色をつけてしまわないように、ソール部分の端をテープでマスキングしていきます。

ここは塗ってはいけない、という部分が黄色いマスキングテープの部分です。

3. 色資材を調合する

それでは、いよいよ色を入れていきます。

まず行うのが、色資材の調合。

絵を描くときで言うと、「絵の具」を混ぜて適した色をつくる作業です。

使う色資材は茶色。

何種類もあるさまざまな茶色の色資材の中から明るめのもの、暗めのものをそれぞれ混ぜて、自然な色をつくっていきます。

容器に入れた色資材を少しずつとる保科さん。

クッキングペーパーをパレットのように使って混ぜて、色を合わせます。

ここからハケで色をとって、靴に色を入れていきます。

4. キズの入った部分に色を入れていく

靴は、履いて、歩くもの。

そのため、鞄など他の革製品よりも入っているキズが深いのです。

キズの入った部分から重点的に色をのせて目立たないようにしていきます。

「靴は、足の動きに合わせて曲がるため、特につま先や親指と小指の反り返る部分は傷みが激しいもの。この部分を補修してほしいというお客様が多くいらっしゃいます。」

確かに、革靴は折れてシワがついたり、ひどい場合はヒビが入ったりしますよね。

キズだけでなく、そのような傷みも色補修で目立たなくすることができます。

この靴は特につま先部分にキズが多いため、つま先部分からハケで細かく色を入れていきます。

「靴は動くことを前提につくられているため、鞄よりも革がしっかりしていて立体感もあります。そのため、詳しくは言えないのですが、使う資材や塗り方もかなり変えます。」

5. 全体に色を入れていく

キズや傷みの部分は丁寧に色を入れていた一方で、他の部分は素早くハケを往復させて、色を吹き付けるという感じで塗っていきます。

かかと部分も、面積は狭いですが自然と色がのるように、サッサッサっと吹き付けるように色を入れていきます。こうすることで、ベタベタと色をつけたようなのっぺり感、ぺったり感を防いで、自然な色にすることができるのだそう。

本当に色はのっているの?と最初は思いますが、少しずつ、徐々に色がのっていきます。

6. ヒール部分に色を入れていく

全体が終わったら、ヒール部分にも色を入れます。

革自体が剥げている部分がちらほら見られたため、色を入れることで補修します。

7. 乾燥させる

ここまで、塗ったら乾燥させます。

一度に塗り上げるのではなく、色を塗って乾かすという作業を2~3回繰り返すことで、気になる部分を補修しつつ自然な色合いにもっていくのです。

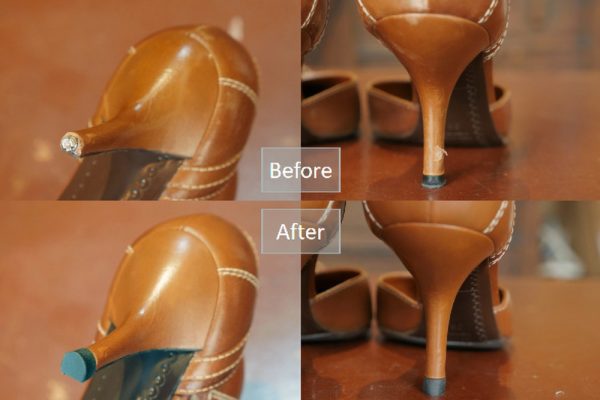

プロの「靴クリーニング・色補修」のできあがりを見てみる

一目見ただけで、全然違いますね。

褪せていた色はぐっと濃くなりました。

色が濃くなったことで、高級感が増したように感じます。

補修をする前には見られなかった光沢がきれいに出ていますね。

つま先部分は、先端までしっかりと色が入ったことで、雰囲気もまるで新品のようによみがえりました。

ツヤ感はしっかり復活して、かつ自然な仕上がり。

色補修によって、細かいキズや色落ちが目立たなくなったのみでなく、全体の色や光沢のトーンが落ち着いて、自然な雰囲気になりました。

今回の靴クリーニングと、色補修で感じたことは、美靴工房さんの並々ならぬプロ意識と、情熱。

クリーニングで使う溶剤にも、色補修をする際の色資材も、詳しくは企業秘密。

そこにあるのは、長年培った経験によって編み出されたこだわりです。

補修の依頼の中には、他のお店でキレイに補修できなかったものを直してほしい、という依頼もあるそうです。

クリーニングも色補修も「機械」ではなく、人の「手」。

繊細な素材である革を洗ったり、色を付けたりするうえで大事なのは塩梅。

職人さんが感じていい具合だと見極めた強さで洗う、またいい具合の角度、スピードで色を入れる。

それは、機械ではできません。

長く大切に履き続けたい靴は、そんなこだわりを持っているプロに靴クリーニングや色補修を頼みたいですよね。

「リフト交換」と「ハーフソール交換」

今回の靴は、クリーニング・色補修だけでなく修理も見せていただきました。

それが靴の「リフト交換」と「ハーフソール交換」。

人は、地面との摩擦があることで前に進むことができています。

そんな摩擦力を全面に受けているのが、リフト(ヒールの先端のゴム部分)とハーフソール(靴の前底部分)。

歩けば歩いた分だけ削れていくのは、当然なのです。

だからこそ定期的なお手入れが大切。

大切な靴が履けなくなって、落ち込んでいるあなたに希望の光を。

修理前と修理後を見比べてみましょう。

リフト交換

左足は、完全にゴムが取れて、ヒールの中の金属の芯がむき出しになってしまった状態。

また、右足もゴムが摩耗してしまい、ヒールの高さが不揃いな状態でした。

そんなヒールに新しいゴムが。

これで、歩くときにカンカンと音が出ることもありません。履き心地も元通り。

ハーフソール交換

交換前のハーフソールは傷みが激しく、完全に削れて靴底がむき出しになっている部分もあります。

また、靴の先端部分も擦れたことによって摩耗している状態。

ハーフソールを交換したことで、靴底のクッション機能は復活。

先端部分もきちんと尖った状態になっています。

リフト部分がとれていると、高さが不揃いで歩きにくく、ハーフソールが削れていると、地面の凸凹などの衝撃がそのまま足に響きます。

その状態のままだと、足に負担がかかりますよね。

プロの方に交換してもらうことで、歩き心地が復活。

快適に、長く、大切に、履き続けることができるようになります。

職人さんからひとこと

最後に、今回、靴クリーニング・色補修をしてくださったプロから、一言。

二子玉川 美靴工房

保科さん / 紺野さん

「靴は、季節ごとにクリーニングすることが大切です。

男性の靴のみでなく、女性の靴、特にロングブーツなどは通気性も悪いため、菌が繁殖しやすいです。ブーツ用の殺菌や消臭スプレーもありますが、それは菌に、ニオイをおさえるフタのようなものをしているだけの状態。

しっかり水洗いをしなければ、臭いの元を除去したことにはなりません。シーズンが終わったらしまう前にプロに洗ってもらうことを強くおすすめします。

また、靴の雨染みやキズも色補修で直すことが可能です。補修を何度も繰り返して、何十年もその靴を大切にされているお客様もいらっしゃいます。

これって直せるの?と疑問に思ったら捨てようか迷う前に一度持ってきていただければ、どのように補修するか相談させていただきます。」

そして、今回の靴クリーニング・色補修の様子を動画にまとめました。

ぜひ動画でもプロの靴修理の技を確認してみてください!

まとめ

靴がキレイであることは、立派な身だしなみのひとつですよね。

今回、靴クリーニング・色補修をしてくださったのは、二子玉川 美靴工房の紺野さんと保科さん。

丁寧な縫製と、自然な仕上がりの色補修。

美しくみせることにこだわっていらっしゃるプロ中のプロです。

ありがとうございました!

大切にしたい靴、こだわりの靴のトラブルはぜひとも、プロの方の技術をお借りして長く使えるように美しくしておくことをおすすめします!

ぜひ「あなたのマイスター」でプロのお仕事を体感してください!

「あなたのマイスター」はリペア・メンテナンスのプロをご紹介できるサイトです。

あなたのご希望に合った職人さんにきっと出会えるはずです。

「うちの靴だとどれくらいかかるんだろう?」「壊れているのもお願いできるかな?」

以下のフォームから、二子玉川 美靴工房さんに見積もりをお願いすることができます!

写真を撮って、フォームから送るだけ。

注文をしなければ料金は発生しませんので、「ひとまず見積もりだけでも」という方も大歓迎です!

ぜひご利用ください。