敷布団の洗濯は?コインランドリーや自宅で正しく洗濯する方法をご紹介!

敷布団を洗濯したいけど、どうしたらいいかがわからないという方に向けて、コインランドリーや自宅で洗濯する方法を紹介します。正しい方法を知らないと失敗してしまうことも…!?汗の気になる暑い季節。ぜひ正しい洗濯方法を学んで、気になった時に敷布団を洗濯できるようになっておきましょう!

本記事内ではアフィリエイト広告を利用しています

目次

敷布団は洗濯するべき?

敷布団はかなり大きいので洗濯をするのも一苦労。そもそも敷布団は洗濯するべきなのでしょうか?

定期的に干したりして敷布団のケアをきちんと行っていても、何年も使っていればやはりが蓄積していくもの。人は寝ている間にコップ1杯分の汗をかくと言われていて、毎日その汗が蓄積されていくと思うと少し恐ろしいですよね。

そのため、少なくとも年に1度は敷布団を洗うのがおすすめ。また子どもがおねしょをしてしまったり、何かをこぼしたりした場合は必ず洗いましょう。

天日干しや普通の洗濯ではダニは死なない?

しっかりと敷布団を洗濯したい理由は汗だけではありません。敷布団に潜むダニもかなり強敵!天日干しをしたり、普通に洗濯をするだけではあまり効果が期待できないんです。

ダニが与える体への影響は?

ダニのフンや死骸はアレルギー等の原因になります。ダニが原因で鼻炎、喘息に繋がってしまう可能性があるのです。大人はもちろんこと、耐性の低い赤ちゃんは症状が発症しやすいのでより注意したいですね。

ダニが苦手なものって?

そんなダニにも、もちろん弱点はあります!それは熱。ダニは60℃以上の熱に弱いと言われています。

後ほど正しい洗濯方法をご紹介しますが、コインランドリーなどの乾燥機でしっかりと乾燥させることでダニを撃退しましょう。

どんな敷布団でも洗えるの?

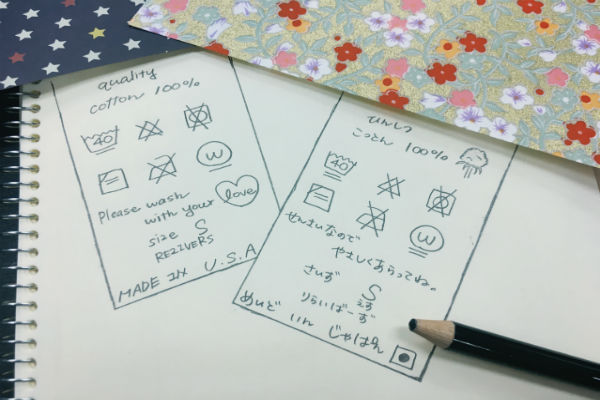

敷布団とひと口に言っても、洗濯できる敷布団とそうでないものがあるんです。洗えるか洗えないかを判断するには、まず洗濯表示を確認しましょう。

シーツをはがして洗濯表示を確認したら、ついでにシーツも洗濯するのがおすすめ。せっかく敷布団を洗濯しても、シーツが汚れていたら意味がありません。

こちらの記事も読んで、シーツの洗濯頻度なども覚えておくといいでしょう。

あわせて読みたい

洗濯表示の見分け方

敷布団に洗濯表示があれば、洗濯可能。次は自宅やコインランドリーでも洗えるのかを確認しましょう。

自宅で手洗い、またはコインランドリーで洗える洗濯表示は、

・洗濯機可

の2つです。

手洗いのみ可となっている場合は、自宅の浴槽で手洗いし、洗濯機も可と書いてある場合は自宅の洗濯機やコインランドリーでも洗濯できますよ。

一方、

・ドライマークあり

の場合はクリーニングに出すほかありません。

必ず洗濯表示を確認すること、それでもわからない場合は布団を購入した店舗に問い合わせすることをおすすめします。

そもそもどの表示がなにを表しているのかわからない…という方は、こちらの記事を見ながら表示をチェックしてみてくださいね!

あわせて読みたい

洗える布団の形

いくら洗える素材でも、キルティング加工されていない敷布団は自分で洗濯するのはおすすめできません。

キルティング加工がされていれば、中の素材が動かないので、洗濯しても布団が型崩れしにくいという利点があります。

一方でキルティング加工されていないものは型崩れしてしまい、打ち直さなければならないことも…。打ち直しには数万円かかる場合もあり、下手すれば買い替えることができるほどの費用になってしまうんです。

型崩れしないように洗濯するときに縛るなどの方法もありますが、型崩れしない保証はありません。万が一を考えてクリーニングに出すのがいいでしょう。

自宅で敷布団を洗う時の注意点

自宅で洗う場合は準備だけでなく、干すのにも時間がかかるため2~3日はかかる大仕事。準備はもちろんのこと、前もって確認すべきことがあるのでご紹介します。

天気予報

自宅で手洗いする場合は、脱水がきちんとできないため、敷布団を完璧に乾かすのには2~3日はかかります。生乾きの状態のままだとカビが発生してしまうことも。

そのため布団を洗濯する日から、少なくとも3日間は晴れの日が続くように、事前に天気予報を確認してから洗濯する日を決めてください。

洗濯する時期は気温が高くて乾かしやすい、夏が一番おすすめです。

目立つ汚れ

洗濯する前に目立つような汚れがある場合は事前に処理しておきましょう。布巾などに中性洗剤をしみ込ませ、汚れた部分を軽く叩くようにして拭き取ります。

カビが生えている場合は、こちらの記事を読んでカビを撃退してから洗濯してくださいね!

あわせて読みたい

敷布団の洗濯に洗濯機を使う方法

まずは洗濯機を使った敷布団の洗濯方法をご紹介します。とはいっても、洗濯機マークがついているからといって、家庭用洗濯機で洗濯できるかどうかは別物。

必ず布団の重さと、自宅の洗濯機の容量が合うかを確認しましょう。洗濯機が小さい場合は、このあとにご紹介する浴槽で洗う方法をチェックしてください!

・中性洗剤

・柔軟剤

・物干し竿

おすすめ 商品

物干し竿でもいいのですが、こちらの洗濯物干しもおすすめ。組み立て式ですが、ネジや釘を使わずに簡単に組み立てられます。しかも20kgまでの重さのものを干すことができます。つまり、布団が4枚分干せちゃう!

また、布団を干す枚数によって伸縮できるので幅を取りません。さらに布団だけでなく、毎日の洗濯干しとしても使えますよ。

ちなみに大きいバスタオルが4枚、シャツが30枚ほど干せるので、大家族のご家庭でも安心して洗濯物を干すことができます。

まずは敷布団を洗濯ネットに入れましょう。そのまま洗ってしまうと生地がこすれて破れてしまう可能性があります。

必ず敷布団を縦3つに折り、端からくるくると空気を抜きながら巻いて洗濯ネットに入れてください。

中性洗剤と柔軟剤を入れていきます。どちらも水に溶けやすい液体タイプがおすすめです。柔軟剤を入れることで、よりふっくらと仕上がります。

次に洗濯機のコースを選びましょう。「布団コース」や「毛布洗いコース」などの専用コースがあれば、そちらで洗濯しましょう。なければ「手洗いコース」や「おしゃれ着コース」など、やさしいコースを選んでください。

洗濯機での脱水は敷布団への負担が大きいため、1~2分程度で手短に終えましょう。

あとは敷布団を乾燥させるだけ。物干し竿を2本使って、敷布団の端を架けてM字型になるよう干すと通気性がよくなり、より乾きが早くなります。また重みが軽減されるので型崩れも予防できるでしょう。

敷布団を浴槽で洗う方法

洗濯機の容量が足りない場合は、浴槽で洗いましょう。浴槽で洗う場合はかなり時間がかかるので朝から取り掛かるのがおすすめです。

・物干し竿

まずは敷布団を3つ折りにし、表面をシャワーで流してホコリを落としていきます。

ホコリを落としたら、浴槽の半分くらいまでぬるま湯を溜めていきましょう。目安としては折りたたんだ敷布団がしっかりとお湯に浸かる程度です。

そこに液体の中性洗剤をキャップ1杯分程度加えましょう。ただ、布団の大きさなどによっては使う洗剤の量は変わってくるので、洗剤の容器にある説明書を確認して適量入れてくださいね。

洗剤液の中で、3つ折りにした敷布団を浸け置きします。敷布団全体に洗剤液が行き渡るよう、30分~1時間程浸け置きしておきましょう。

浸け置きしたら、敷布団を足で踏み洗いしていきます。

頑丈なように思える敷布団ですが、乱暴に扱ってしまうと外側の布が破けてしまう可能性があるため、優しく踏むように心がけましょう。

最初に折りたたんだ面だけを踏んでいると一部分しかきれいになりません。すべての面をまんべんなく踏み洗いしていく必要があるので、ひっくり返して踏み洗いをしていきましょう。

水分を吸った敷布団はかなり重くなります。ひっくり返すときはもちろん、踏み洗いするときもケガをしないよう注意してくださいね。

すべての面を踏み終えたら、すすぎに移る前に汚れた水を捨てましょう。この時も敷布団はかなり重くなっているので、ケガをしないよう一緒に持ち上げてくれる助っ人を呼んでくださいね。

水を捨て終えたら、シャワーで表面を流しながら再び浴槽に水を貯めていきます。また敷布団が浸かるぐらい水が溜まったら、洗ったときと同じように足で踏んですすいでいきましょう。

このときに洗剤の泡が目立たなくなるまですすがないとカビの原因となってしまうため、すすぎは少なくとも2回程繰り返しましょう。

すすぎが終わったら再び水を捨て、敷布団を浴槽のフチにかけて脱水しましょう。このときに無理に押したり踏んだりすると布団が傷ついてしまうので、できるだけ自然に水を切るのがおすすめです。

脱水を速めるために、浴室の乾燥モードがあれば設定するといいでしょう。ない場合は、しっかりと換気をし、1時間程そのまま放置して脱水しましょう。

脱水したとはいえ、ベランダまで持っていくのにどうしても敷布団から水が垂れてしまいます。そのため、脱水を待っている間に廊下などにバスタオルを敷いて、道を作っておくと移動がラクですよ!

物干し竿が2本ある場合は、M字型に、1本しかない場合は竿に何本か丈夫なハンガーをかけ、その上から敷布団をかぶせるようにしてかけるA字干しで乾燥させましょう。

数時間ごとに裏表を返したり向きを変えたりして、早く乾くように工夫するといいでしょう。日が暮れる前には取り込み、椅子などにかけて室内で干し。翌朝、また同じように外で天日干しをして、しっかりと乾かしてくださいね!

敷布団をコインランドリーで洗う

車を持っていて行ける距離にコインランドリーがあるという方は、圧倒的にコインランドリーで洗濯する方がラクです。

ただし、コインランドリーに行く前にいくつか確認しておくべきこともあるので紹介します。

コインランドリーに行く前の事前準備

2点か確認するだけで、コインランドリーでの敷布団の洗濯が少しラクになります。ぜひ参考にしてみてくださいね!

設備の確認

敷布団の素材を確認することも大事ですが、行くコインランドリーに敷布団を洗える機械が置いてあるのかという点を確かめておきましょう。事前に確認しておくと、二度手間にならずに済みますよ!

敷布団の洗濯の仕方は機種によっても変わります。洗濯から乾燥までを一台でできる一体型のものがあれば、布団専用の機械などさまざま。

ここでは、洗濯と乾燥を別の機械で行う一般的な方法をご紹介します。お値段は布団のサイズや店舗によって異なりますが、洗濯~乾燥までやって2,000円前後には収まるでしょう。

目立つ汚れ

自宅で洗濯するときと同様、洗濯する前に目立つような汚れがある場合は事前に処理しておきましょう。

コインランドリーで敷布団を洗う手順

コインランドリーで敷布団を洗う場合、忘れ物をするとそれだけで時間ロスに…。忘れ物には十分注意してくださいね!

・おしゃれ着用中性洗剤

・布団用洗濯ネット

おすすめ [PR]

敷布団は想像以上にデリケートなアイテム。型崩れを少しでも抑えるために、お手入れするときはおしゃれ着用の中性洗剤を使うのがおすすめです。

コインランドリーではまず洗濯機のドラムサイズを選びましょう。敷布団の大きさにあったドラムのサイズを選んでください。基本的な目安として、シングルサイズの敷布団の場合は、15キロ前後のドラムです

次に敷布団を縦長のロール状にしていきます。くるくると丸めたら、数カ所を紐でしっかり結びましょう。生地を傷めないようにするためにも、布団用の洗濯ネットに入れて洗濯するようにしましょう。

中が羊毛や羽毛でなければ、通常の洗濯用の弱アルカリ性洗剤が使用可能です。しかし、布団を傷めないためにもおしゃれ着用の中性洗剤を使うことをおすすめします。

コインランドリーを回したら、終わるまで待つだけ。自宅で洗濯するよりもラクですよね!

コインランドリーには、実際に洗濯物を入れて回す前に、ドラム自体を洗浄する機能があります。

この時に重曹を入れておくと、臭いを消す働きをしてくれますよ!

洗濯し終えたら敷布団を乾燥機に入れます。このときに必ず紐を解いてくださいね。

乾燥機のサイズは、できる限り大きめのサイズを選びましょう。小さい乾燥機を使用すると、時間がかかったり、乾ききらない可能性があるので注意してくださいね。

敷布団は厚いので、最低でも1時間は乾燥機にかけましょう。乾燥後の布団は熱く、多少濡れていても「乾いた!」と勘違いしがち。少し時間をおいて、入念にチェックしましょう。

乾燥機は運転中でも一時停止して開閉することができるタイプがあります。

その場合は、30分したら裏返しして乾燥を続けるときれいに乾きますよ。

敷布団のコインランドリーを使った洗い方がわかってくると、掛け布団の洗い方も気になりますよね。こちらの記事では、掛け布団の洗濯方法を3つご紹介しています。ぜひチェックしてみてくださいね!

あわせて読みたい

また、こちらの記事では自宅での羽毛布団の洗濯方法を解説しているのでぜひご覧ください!

あわせて読みたい

敷布団の洗濯をしなくてもいい予防法は?

敷布団は洗濯できるといってもかなり手間がかかるもの。できれば敷布団の洗濯の回数は減らしたいですよね。そこで敷布団を汚れから守る予防法をいくつかご紹介します!

シーツやカバーをする

敷布団のマットレスにシーツやカバーをすることで、汚れ・汗・においが直接マットレスに付くのを防ぎます。シーツやカバーなら手軽に洗濯できるので、こまめに洗って清潔な状態を保ちましょう!

敷きパッドを使う

シーツやカバーをしたマットレスの上にさらに敷きパッドを敷くことで、より汚れ・汗・においが敷布団に付きにくくなります。

汗をしっかり吸い取るタオル生地や、夏にはヒンヤリ感のあるクール素材の敷パッド、冬にはあったか素材の敷パッドなど多くの種類があり、季節によって使い分けしやすいのもうれしいポイントです。

こちらも敷布団よりも軽くて乾きやすいので洗濯に向いており、簡単にキレイを保つことができますよ。

マットレスに掃除機をかける

敷布団マットレスについているダニは掃除機をかけることで、減らすことができます。シーツや敷きパッドを洗濯している間に掃除機をかけて、ダニ対策までしておけばより清潔な状態にすることができますよ。

敷布団の洗濯はプロに頼むのもおすすめ!

今回は敷布団を自宅やコインランドリーなど、自力で洗濯する方法をご紹介しました。でもやはり自分で洗濯するのはとにかく時間がかかり大変……。

そんなときはやはりプロに洗濯を任せるのがおすすめなんです。家やコインランドリーでは落としきれない汚れまでしっかり落としてくれるだけでなく、抗菌や防ダニの加工まで依頼することも可能。

家から配送するだけなので、お店まで持っていく必要もありませんよ。プロの布団クリーニングですみずみまでキレイにしちゃいましょう!

もっと詳しく

敷布団を定期的に洗って清潔に!

敷布団を洗うのは慣れてしまえば意外と簡単。とくにコインランドリーで洗う方法は自宅よりラクで、乾燥機でダニまで退治できるのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

ただ洗えない素材のものが多かったり、型崩れや生乾きなど気にすべきポイントが多く手間がかかるのも事実。年に1回の出費と考えればプロのクリーニングに頼む選択もいいのではないでしょうか。

ぜひ自分に合った方法で、敷布団をキレイにして快適な睡眠をとりましょう!

※本記事の内容は、本記事作成時の編集部の調査結果に基づくものです。

※本記事に掲載する一部の画像はイメージです。

※本記事の内容の真実性・確実性・実現可能性等については、ご自身で判断してださい。本記事に起因して生じた損失や損害について、編集部は一切責任を負いません。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がYOURMYSTAR STYLEに還元されることがあります。

※本記事のコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。